Возвращение символов веры

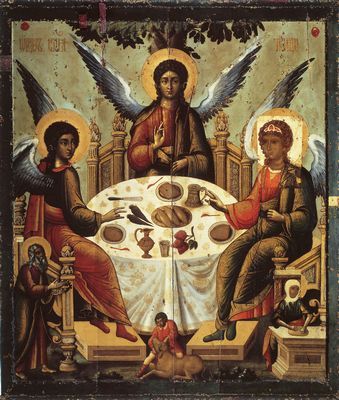

Пара лет назад мне довелось учавствовать в праздничном мероприятии, посвященном передаче в Ярославский музейзаповедник икон XVII века. Ярославские святыни, похищенные в свое время из церкви Рождества, продолжительно странствовали за рубежом.

После этого их приобрел в одном из германских магазинов отечественный предприниматель Владимир Рощин. Позже он случайно выяснил, что купленные иконы в далеком прошлом находятся в интернациональном розыске.

Тогда новый обладатель поступил, как и подобает настоящему меценату. Иконы возвратились в иконописный ансамбль ветхого храма.

Как специалист я принимал участие и в второй истории возвращения в Россию древних икон. Она в корне отличается от рощинской благотворительности.

Группа, которые связаны с иконным бизнесом, объединилась около случайной коллекции икон, вывезенных контрабандистами на Запад. К снятой по различным обстоятельствам с аукционных торгов паре сотен досок XVI–XVIII вв. был приложен дюжина церковных древностей эры расцвета и раннего христианства византийского мастерства.

Я делал предварительное описание коллекции по цветным ксерокопиям, представленным мне в Лондоне. И с грустью выяснял на многих отпечатках иконы, проходившие через руки моих сотрудников-реставраторов, раскрывавших их от поздних записей.

Отдельные житийные образа для удобства транспортировки распиливались в Москве торговцами на небольшие фрагменты. А перед сдачей на рабочую группу монтировались западными «умельцами».

Показывал я полный каталог фотографий реализовываемой коллекции тогдашнему управлению Парламента РФ – главе Р. председателю и Хасбулатову Комитета по культуре Ф. Поленову. Мне казалось, что раннехристианские предметы значительно дополнят собрание Музея изобразительных искусств им.

А.С. Пушкина. А остальные смогут быть распределены между провинциальными галереями, где иконописные разделы отсутствуют по большому счету либо слабо укомплектованы.

Но к Белому дому скоро подтянулись «доблестные» армии Главного командующего, и о коллекции было нужно забыть.

Через некое время совсем другие люди опять внесли предложение мне учавствовать в ее возврате на Родину. Но, услышав, что за данной сделкой стоят ельцинские янычары, я, как говорится, умыл руки.

Потому что не приемлю римский постулат об отсутствии тлетворного запаха денег.

Пара лет я трудился в Президиуме Советского фонда культуры. И тогда с огромным наслаждением учавствовал в программе «Возвращение». Горжусь, что удалось содействовать привозу в Россию редких монументов отечественного мастерства.

Но к гордости данной примешивается печаль за сорванные замыслы возврата к себе творческого наследия Зинаиды Серебряковой, Федора Стравинского, Бориса Григорьева, Михаила Вербова и других художественных сокровищ. Не вписался я в круг фаворитов Дмитрия Лихачева.

Под различными предлогами прошла распродажа на западных аукционах указанных выше собраний, помеченных к отправке в Россию.

Я имел возможность бы поведать о вторых судьбах и историях, которые связаны с бытованием отечественных художественных сокровищ в различных уголках планеты. Но сейчас мне хочется всячески приветствовать инициативу сотрудников «Частного музея русской иконы» по устройству в Третьяковской галерее выставки «Возвращенное достояние».

Не смотря на то, что предвижу скепсис отдельных экспертов, вычисляющих иконы XVII–XIX столетий – главной костяк нынешней экспозиции – не заслуживающими внимания собирателей, а тем паче музейных хранителей.

Соглашусь, что в студенческие годы я и мои однокашники, пребывав под влиянием блестящего ученого В.Н. Лазарева, все иконы, написанные позднее XV века, ернически именовали «частушками».

Но на то она и юность, дабы «парить поверх барьеров». А уже лет через десять мне посчастливилось организовать в музее им. Андрея Рублева выставку «Русская живопись XVII–XVIII столетий.

Из собраний Национального Русского музея, Национальной Третьяковской галереи, Музея древнерусского мастерства им. Андрея Рублева».

Во вступлении к ее каталогу я написал: «Художники XVII–XIX столетий, освоившие навыки «парусного письма», живописцы петровского и более позднего времени всегда черпали из неиссякаемого родника иконописного мастерства, сознательно либо несознательно заимствуя все лучшее, что было создано его гениальными мастерами».

Купленные у разных обладателей на Западе и возвращенные в Россию старанием хозяина «Частного музея русской иконы» Михаила Абрамова; знатоком и коллекционером Михаилом Елизаветиным и собирателем Сергеем Ходорковским, иконы по большей части датируются XVIII и началом XIX века.

Украшением выставки, непременно, являются древние иконописные образцы, восходящие к XV–XVI столетиям. «Рождество с избранными святыми», «Богоматерь Коневская с избранными святыми», ожидающие тщательного изучения «Царские врата», быть может, написанные в XIV в., редкие образчики византийского прикладного мастерства VII–IX вв. относятся к самым успешным приобретениям его сотрудников и Михаила Абрамова. Ни при каких обстоятельствах не опускающий заданную неповторимости и планку качества собираемых произведений иконописи Михаил Елизаветин по праву может гордиться хорошим вариантом «Божией матери Грузинской», вероятнее, принадлежащим кисти новгородского мастера финиша XV века.

Несколько дюжина громадных и малых выставок древнерусского мастерства довелось мне собрать и продемонстрировать людям. Любая из них по-своему дорога и близка мне.

И сейчас я испытываю гордости и чувство радости за тех людей, каковые не только вернули в Россию полезные сокровища, но и делятся собственными приобретениями со всеми, кому небезразлична русская культура и ее старая иконопись.

Михаил Делягин о роли общаков в работе ЦБ

Программа \